-

Préface

-

Le châssis

(pp

1 à 17) (pp

1 à 17)

p 1 - "Le chassis en bois armé se compose d'un cadre en frêne

ou en acacia, renforcé aux angles par des goussets ;les longerons

portent, solidement boulonnés, des flasques en tôle d'acier

à profil de poutre d'égale résistance. La maison Panhard-Levassor

a employé ce modèle pendant de longues années ..."

(pp

18 à 24) (pp

18 à 24)

P 21 - "La maison Panhard met la roue à 90 centimètres

pour un moteur de 24 chevaux ..."

-

Ressorts et suspension

(pp25

à 41) (pp25

à 41)

(pp

42 à 61) (pp

42 à 61)

p 53 - "Il y a quelques années, la maison Panhard-Levassor

montait à l'avant de ses voitures de course un seul ressort transversal

dans le but de dégager complètement l'avant et de gagner

du poids ; l'essieu portait à la partie supérieure des pivots

de braquage, des douilles servant à recevoir les axes d'articulation

des jumelles du ressort transversal, celui-ci n'étant fixé

au chassis qu'en son milieu ; deux trous pratiqués dans le corps

de l'essieu, recevaient les extrémités articulées

de bielles fixées au châssis d'autre part. L'idée du

ressort transversal fut reprise par la Motor Vehicle Company, de

Chicago ..."

p 55 - "La suspension sur trois paires de roues, qu'avait déjà

employé le colonel Renard pour les véhicules composant

le train sur routes portant son nom, a été essayé

par quelque constructeurs."

-

Essieu avant

(pp

62 à 79) - (pp

80 à 89) (pp

62 à 79) - (pp

80 à 89)

-

Mouvements de direction

(pp

90 à 107) (pp

90 à 107)

p 92 - "Pour les fiacres omnibus, voitures de livraison, etc. il est

à souhaiter qu'on approfondisse la question des quatre roues dirtectrices.

[...]

Actuellement presque tous les essieux directeurs ont leur mouvement

d'articulation commandé par un quadrilatère formé

d'une bielle et de deux leviers (fig. 79), soit placé intérieurement

à la voiture (disposition Jeanteaud), soit extérieurement

(disposition Panhard-Levassor) ; [...]

p 97 - "... on peut remarquer que c'est dans le cas du quadrilatère

extérieur que cette position correspond au plus grand angle de rotation

; ... dans le cas du quadrilatère extérieur, la bielle a

b travaille à la traction, alors que dans le quadrilatère

intérieur, elle travaille à la compression ce qui est mauvais

surtout si cette barre n'est pas droite, si elle est cintrée comme

l'essieu ainsi qu'on le voit souvent ..."

(pp

108 à 125) (pp

108 à 125)

-

Organes de commande de la direction

(pp

126 à 143) (pp

126 à 143)

p 137 - "Directions à démultiplication par vis sans

fin. [...] La démultiplication est d'environ un cinquième

à un huitième. La maison Panhard-Levassor fut l'une des premières

à ce système, elle le monte sur ses voitures depuis 1895.

(pp

144 à 165) (pp

144 à 165)

p 163 - "Presque toujours on remarque une ou deux manettes munies d'un

petit bouton, placée sur le volant de direction comme on

le voit sur les figures 126 et 127. Généralement l'une sert

à étrangler l'arrivée des gaz à l'aspiration

du moteur et l'autre sert à régler le moment de l'allumage

du mélange explosif."

(pp

166 à 182) (pp

166 à 182)

-

Essieu arrière

(pp

183 à 199) (pp

183 à 199)

(pp

200 à 218) (pp

200 à 218)

p 207 - "Commandes particluières. ... le pignon hélicoïdal

B,

qui engrène avec la roue C calée sur la boîte

du différentiel, l'ensemble forme vis sans fin. ... on obtient

une transmission très douce, sans bruit et absolument réversible,

comme on peut le remarquer sur les quelques voitures munies de ce mécanisme

; où la vis B est en acier cémenté et trempé

et la roue C en bronze phosphoreux, le tout baignant continuellement

dans l'huile."

-

Freins

(pp

219 à 235) - (pp

236 à 255) (pp

219 à 235) - (pp

236 à 255)

-

Carrosserie

(pp

256 à 273) (pp

256 à 273)

p 224 - "Le moteur, surtout pour les longues descentes, peut également

servir de frein. [...] Si on ferme complètement l'admission, la

résistance du moteur est égale au tiers de la puissante qu'il

developpe normalement."

(pp

274 à 284) (pp

274 à 284)

-

Table des matières

et Table Alphabétique

-

Postface

|

-

Préface

-

Embrayages

(pp

1 à 19) (pp

1 à 19)

"[L'embrayage] doit être facilement manoeuvrable, donner un débrayage

instantané, entrer progressivement en travail, puis ne plus glisser

et, tout en étant simple et solide, c'est-à-dire sans risque

de panne, ne pas avoir une partie mobile de trop grande masse qui viendrait

gêner le débrayage."

(pp

20 à 39) (pp

20 à 39)

(pp

40 à 59) - (pp

60 à 79) (pp

40 à 59) - (pp

60 à 79)

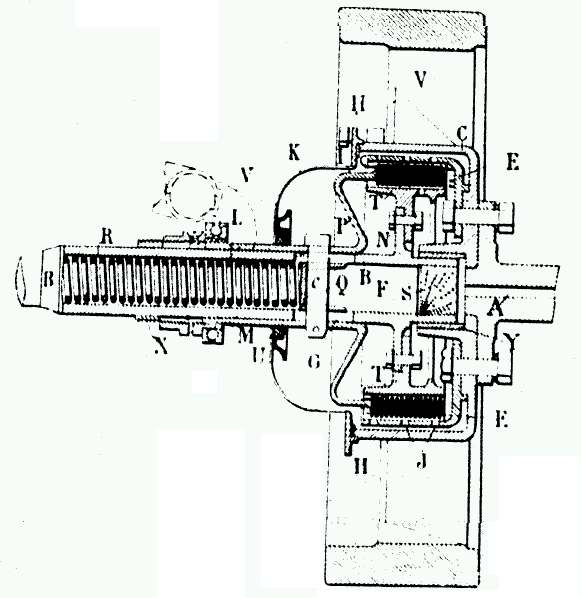

p 64 - "La figure 41 représente l'embrayage Panhard-Levassor

...de plus l'embrayage est très progressif ... L'ensemble baigne

dans l'huile."

(pp

80 à 97) (pp

80 à 97)

-

Changements de vitesses

(pp

98 à 115) (pp

98 à 115)

p 98 - "Dans certains dispositifs, chaque paire d'engrenage est toujours

en prise, au point mort toutes les roues tournent folles ; pour rendre

l'une ou l'autre paire solidaire du mouvement moteur, on emploie soit des

griffes, soit des clavettes ou coins mobiles, soit de petits embrayages

à friction électriques ou même hydrauliques."

p 99 - "La prise directe a été très discutée

car, si en grande vitesse, en quatrèème par exemple, le rendement

est meilleur, les rendements des autres vitesses, troisième, deuxième,

etc., sont diminués, puisque quatre engrenanges entrent en travail.

[...]

Les roues dentées se font en acier doux ordinaire, ou à

faible teneur de nickel, cémenté et trempé, ou bien

en acier mangano-ciliceux trempé et recuit ..."

(pp

116 à 135) - (pp

136 à 139) (pp

116 à 135) - (pp

136 à 139)

(pp

140 à 155) (pp

140 à 155)

p 140 - "Changements de vitesse à trois baladeurs. [...]

Quelquefois, le mouvement est obtenu par un plateau à cames, comme

dans les Mercedes modèle 1903, certaines Panhard, Renault etc."

(pp

156 à 175) - (pp

176 à 195) (pp

156 à 175) - (pp

176 à 195)

(pp

196 à 215) (pp

196 à 215)

p 200 - "Changements de vitesse avec engrenages toujours en prise.

[...] Les changements de vitesse de cette catégotie ne se sont pas

généralisés à cause de leur complication et

de leur mauvais rendement ; de plus si l'on n'use pas les dents en les

mettant en prise, on use bien plus rapidement soit les griffes, soit les

petits organes d'embrayage, soit les clavettes que l'on ne peut jamais

faire assez fortes pour résister aux choc violent produit par la

mise en prise brutale d'une vitesse quelconque."

(pp

216 à 218) (pp

216 à 218)

-

Transmissions

(pp

219 à 235) (pp

219 à 235)

(pp

236 à 255) (pp

236 à 255)

p 237 - "Articulations, Joints de Cardan, d'Oldham, etc. ...

qui toutes dérivent, plus ou moins directement, du joint de Cardan

[...] (qui date déjà du seizième siècles)."

(pp

256 à 269) (pp

256 à 269)

p 258 - Transmission par cardan unique : "... ce tube remplace la jambe

de force, résiste au couple moteur et empêche l'essieu de

culbuter."

p 267 - "Les chaînes, lorsqu'elles ne sont pas trop tendues,

donnent une certaine élasticité à la transmission,

élasticité assurant une meilleure conservation de la partie

mécanique, tandis que dans les voitures à cardans, surtout

celles qui n'ont pas de jambe de force avec amortisseur, il n'y a rien

qui puisse donner un peu de souplesse au mécanisme ; aussi certains

constructeurs ont-ils intercalé un accouplement élastique

entre le changement de vitesse et l'essieu arrière."

C'est en

1912 que Krebs invente le

joint Flector pour répondre à ce besoin tout en supprimant

le cardan de transmission. C'est en

1912 que Krebs invente le

joint Flector pour répondre à ce besoin tout en supprimant

le cardan de transmission.

-

Table des matières

et Table Alphabétique

|