|

Les appareils de sûreté sont :

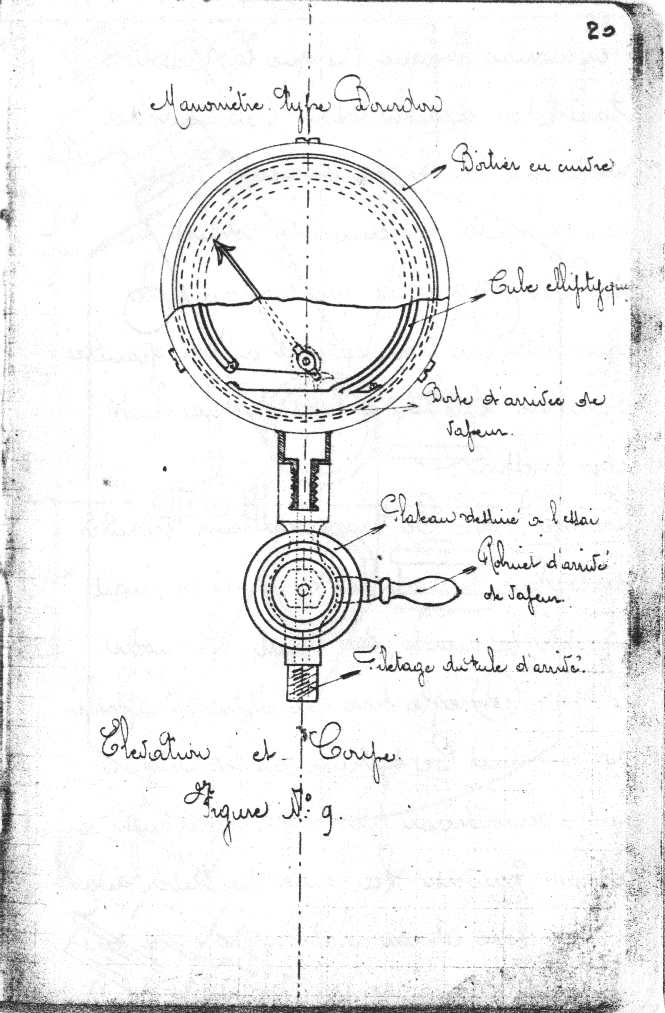

La manomètre, du type Bourdon (fig. 9), est basé sur la déformation d'un tube qui se trouve dans un boîter en cuivre. Ce tube, de forme elliptique, est en cuivre. À une ce ses extrémités, il est fixé à un bras de levier qui lui-même actionne un axe où se trouve l'aiguille. L'autre bout se termine par un raccord sur l'arrivée de vapeur. La pression arrivant dans ce tube, le force à se déformer. La déformation ne pouvant se produire que dans le sens de longueur du tube, celui-ci entraîne avec lui le bras de levier et de l'aiguille et cela jusqu'au degré égalant la pression intérieure de la chaudière. Il est réservé au milieu du robinet un plateau où, à l'essai de cet appareil, l'ingénieur des mines pose son manomètre-étalon et vérifie ainsi, et la chaudière et l'appareil de mesure. |

|

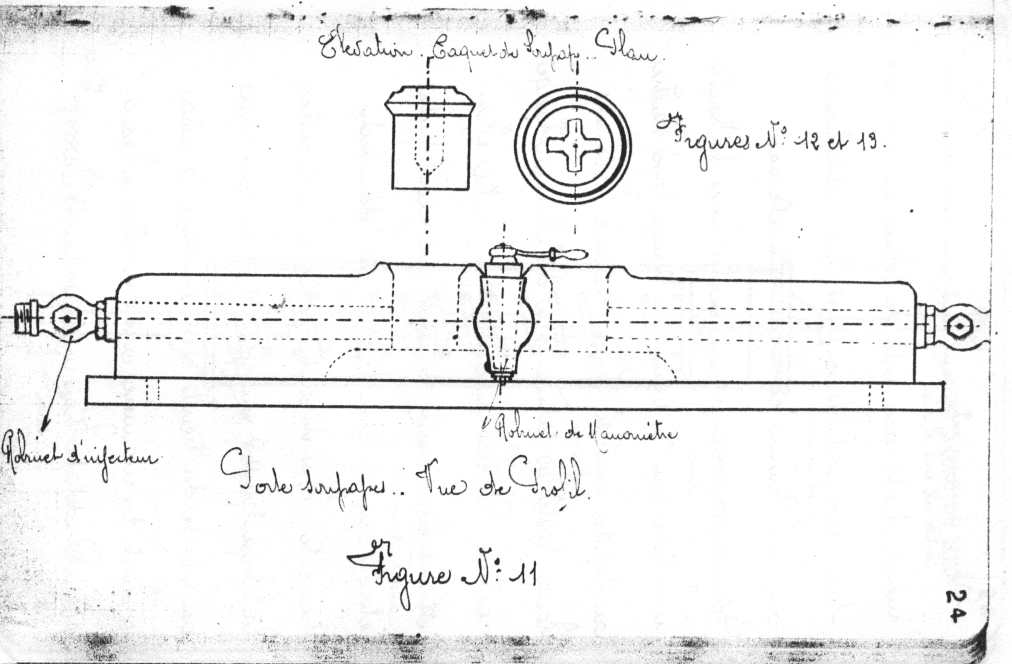

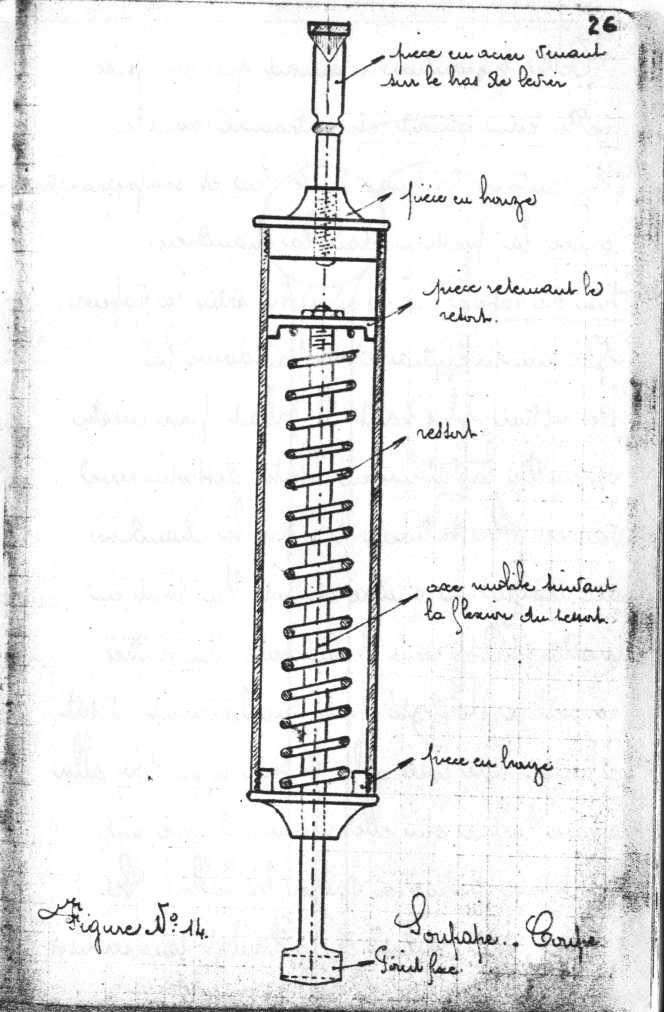

Soupapes Ces deux soupapes (fig. 10) doivent cracher à 7 kilos. Toutefois il est bon de mettre un peu d'avance à l'une d'elle. Elle se compose essentiellement d'un cylindre en cuivre de 2mm d'épaisseur, d'un ressort à boudin, de deux plateaux et de deux tiges filtetées (fig. 14), qui permettent le réglage de ladite soupape. Le taquet (fig.

11) fermant l'orifice de la soupape a une surface de 3 cm².

Il est en bronze et en son centre est percé un trou où se

place le pointeau qui doit agir sur le bras de levier (fig.

15) qui actionnera lui-même le corps de soupape. La pression

se trouvant supérieure à 7 kilos, le taquet se soulève

et laisse découvrir des orifices, qui jusqu'à présent

étaient rendus étanches par un cône bien rôdé.

|

Figure 14

Soupape - coupe

- pièce en acier venant sur le bras de levier

- pièce en bronze

- pièce retenant le ressort

- ressort

- axe mobile suivant la flexion du ressort

- pièce en bronze

- point fixe

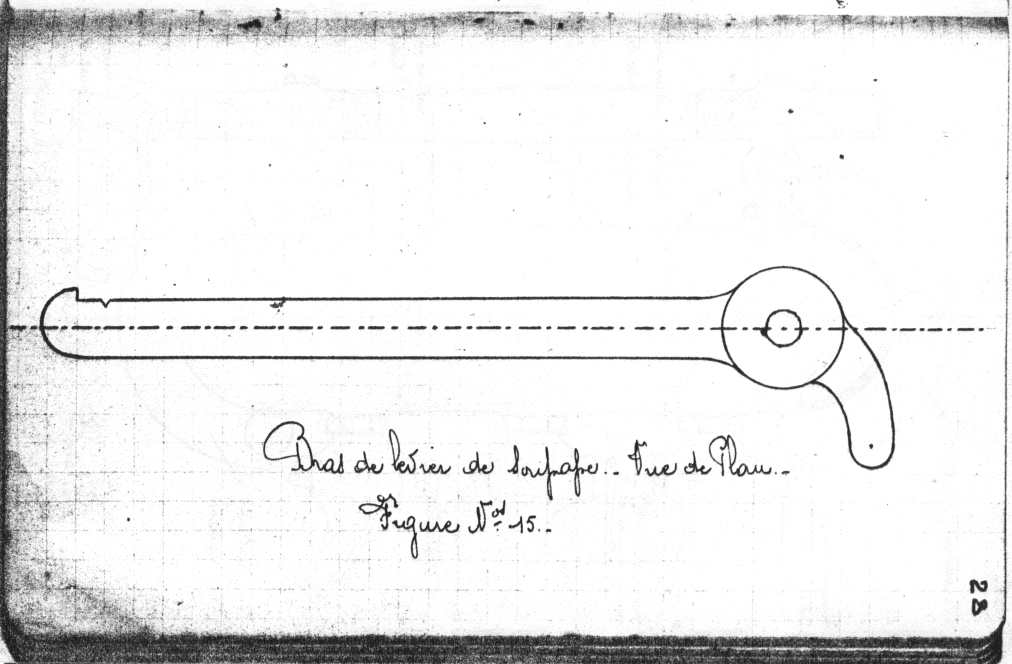

Figure 15

Bras de levier de soupape - vue de plan

|

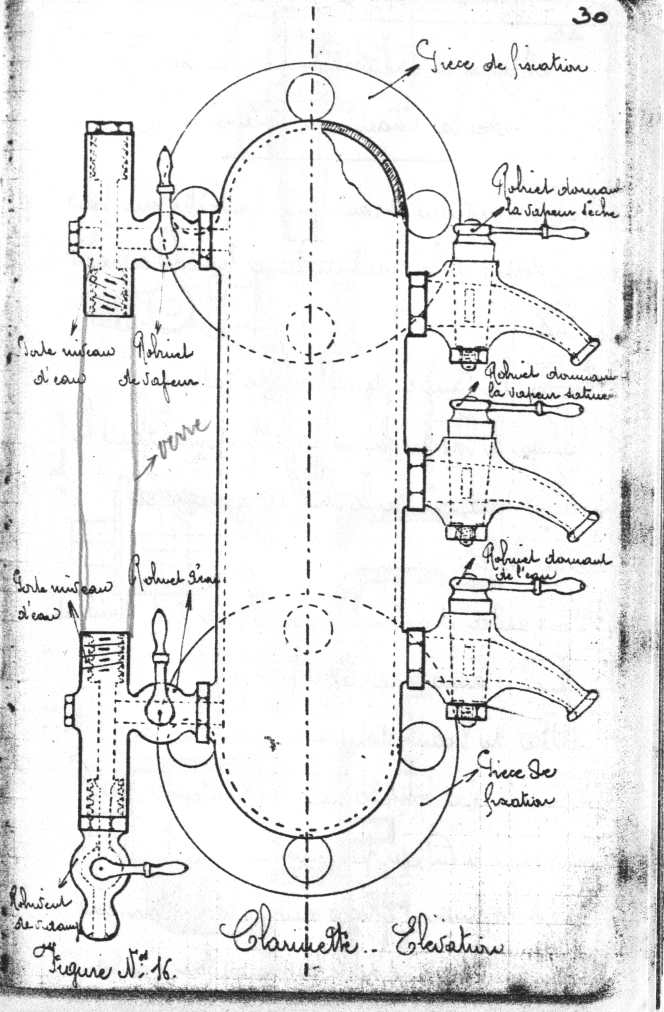

La clarinette La clarinette (fig. 16) est une pièce de bronze qui forme un cylindre qui se termine à chacune de ses extrémités par deux hémisphères. Elle porte en outre les deux robinets porte-niveau d'eau. Ces robinets ont deux presse-étoupes qui sont destinés à tenir le verre. Ce verre est garni de cuivre qui s'y trouve disposé par la galvanoplastie. Le verre cassé, l'on s'empresse de fermer le robinet inférieur et par où vient l'eau, et le robinet supérieur où arrive la vapeur. On remplace le bris et l'on ouvre doucement le robinet à vapeur de manière à ne pas trop saisir le verre, ce qui entraînerait encore la dépense d'un autre tube. Diamétralement opposé au niveau d'eau, se placent les robinets qui serviront pendant la réparation de ce petit accident. Ils sont disposés les uns au-dessus des autres. Le premier en commençant par le bas de la chaudière doit toujours laisser couler de l'eau. Le second doit donner de la vapeur saturée. Et enfin le dernier, de la vapeur sèche.. Pour parer à la condensation qui a pu se produire pendant ces diverses épreuves, un robinet a été placé au plus bas de l'appareil pour permettre à l'eau de s'échapper. Ce robinet prend alors le nom de purgeur. Avant d'entrer plus loin dans l'explication de la machine à vapeur, nous allons nous arrêter à la construction de la chaudière. Cette chaudière est en tôle d'acier rivée. Elle se compose essentiellement de deux parties : la calendre et le foyer (fig. 1). La première partie porte un régime de 48 tubes de 30-39 qui sont en cuivre. Ils sont disposés en étoile par série de 6 et sont en col de cygne (fig. 6). Ils sont fixés par sertissage, c'est

à dire que les tubes ainsi décrits sont emmanchés

dans la tôle. Ensuite l'on enfonce à force une bague en acier,

du diamètre extérieur au tube. Le cuivre s'allonge et rend

ainsi l'étanchéité parfaite.

|

|

Chicane Ce nom est donné a une tôle de cuivre en forme de cône et fixé entre le joint supérieur et le dessus des tubes (fig. 1). Elle a pour fonction d'empêcher l'eau de rentrer dans les conduits de vapeur. Ce qui aurait un effet désastreux sur la marche de la machine. Tout de suite au-dessus de la chicane se trouve le tube de sortie de vapeur. Le métal employé est l'acier et représente un cintre bouché hermétiquement à une extrémité (fig. 2), et à l'autre conduisant au dehors de la chaudière. Un grand nombre de petits trous percés au-dessus du tube permettent l'évacuation de la vapeur. Quelques trous d'un diamètre supérieur aux premiers sont placés diamétralement opposés aux autres, servant à redonner l'eau qui s'est produit par la condensation. Ensuite vient la colerette, nommée plus ordinairement par joint supérieur (fig. 1). Elle porte des goujons où se fixe la calendre extérieure. Ces diverses explications s'expliqueront plus clairement après avoir jeté un coup d'oeil sur la figure n°1. Le foyer est ordinaire. Son gueulard et sa grille (fig. 1) sont du type courant. 6 boulons et 6 équerres tiennent la grille en place. Elle est formée de pièces de fer et tenues sur champ et assemblées par des rivets et des petites entretoises cylindriques. Le pourtour est un fer carré et épousant le bas de la chaudière. La calendre extérieure (fig. 4) se fixe par un très grand nombre de boulons sur le foyer. L'étanchéité est donnée par un joint en caoutchouc et deux joints en papier dessin. Après avoir enduit les deux papiers de céruse, l'on fait serrage. Le joint supérieur sur lequel vient reposer la calendre extérieure est formé par un joint fait avec du céruse et du mastic Serbat. Ensuite l'on fait pression et il reste plus qu'à fixer les appareils du type annoncé précédemment. Sur la calendre extérieure, sur

les cylindres il a été disposé une couverture en bois

et maintenue par des cercles en laiton. Ce dernier travail a pour but de

supprimer ou tout au moins de diminuer les écarts de température

qui pourraient avoir lieu en raison du contact de l'air.

|