|

SOMMAIRE

Roulement et

suspension

La direction

Le freinage

Le moteur (éclaté)

Le

moteur alternatif à combustion interne

Le turbocompresseur

Le refroidissement

Les gaz d'échappement

Autres types de

moteur

La transmission

LIENS

Le fardier de Cugnot

Les motos

L'automobile classique et sportive

La barre Panhard aux États-Unis

L'histoire des techniques de l'automobile

Les dates de l'histoire de l'automobile

Les premières Citroën

|

Automobile - Description

technique

Une automobile comporte essentiellement une carrosserie

, abritant ses

passagers et leurs bagages, un moteur, une transmission

, quatre roues

suspendues, des dispositifs de commande, d'éclairage

et de

signalisation.

Dans les premières voitures, la carrosserie était

un simple assemblage

de bois puis de tôles légères, embouties

et soudées, sur laquelle étaient

articulés les portières, le capot, le couvercle

du coffre à bagages, et qui

ne participait en rien à la résistance

de l'ensemble. Le seul élément de

rigidité était alors constitué par

un châssis, comportant deux longerons

en profilé métallique, reliés par

des traverses, sur lequel étaient montés

tous les organes susceptibles d'exercer des contraintes

mécaniques

(suspension des roues, moteur, transmission, direction,

pare-chocs ). La

technique du châssis est toujours celle des véhicules

automobiles

industriels (cars et camions) mais elle est maintenant

supplantée, en

matière d'automobiles particulières, par

la technique des coques

autoporteuses. Longerons et traverses sont ainsi intégrés

à la coque et

sont, de ce fait, considérablement allégés.

Cette technique de la coque

autoporteuse s'est essentiellement généralisée

sur les voitures à

conduite intérieure : coach (deux portes et deux

glaces latérales), coupé

(deux portes, quatre glaces), berline (quatre portes,

quatre glaces),

limousine (quatre portes, six glaces), break (conduite

intérieure avec

aménagement arrière mixte pour voyageurs

supplémentaires ou

marchandises). Il n'y a guère que les conduites

intérieures

anormalement longues, comme les superlimousines américaines

(six

portes, huit glaces), et surtout les voitures décapotables

: cabriolet (ou

coupé décapotable), torpédo (ou

berline décapotable), qui continuent à

privilégier le châssis. À l'intérieur

de la carrosserie, l'habitacle comprend

les sièges des passagers, le système complet

de pilotage, le tableau de

bord et les accessoires divers. La carrosserie est équipée,

outre des

portes munies de leurs propres glaces, de glaces fixes

telles que le

pare-brise, de la lunette arrière et, éventuellement,

de glaces latérales de

complément. En plus des portières latérales,

la carrosserie peut

présenter un hayon ou une porte arrière,

ainsi qu'un toit ouvrant, même si

elle est autoporteuse. Elle est pourvue, à l'extérieur,

des organes

d'éclairage réglementaires (phares , combinés

avec les feux de

croisement ou codes , feux de position avant éventuels,

feux rouges

arrière, feux de stop, feux de recul), ainsi que

des rétroviseurs extérieurs,

qui complètent le rétroviseur interne,

permettant au conducteur de

regarder la route, derrière lui, à travers

la lunette arrière.

Roulement et

suspension

Le confort et la tenue de route exigent que les roues

soient suspendues :

leur liaison, directe ou indirecte, avec le châssis

ou la coque est à la fois

élastique et amortie. De même, le pneumatique

assure une liaison

élastique entre la chaussée et la roue,

dotée elle-même d'un

amortissement interne dans le matériau du pneumatique

qui se

déforme. Les roues et les organes qui leur sont

liés oscillent donc entre

deux systèmes élastiques et amortis. La

théorie montre (et l'expérience

confirme) que la qualité d'une suspension est

d'autant meilleure que les

déplacements verticaux de la carrosserie sont

minimisés par rapport à

sa position moyenne (condition essentielle du confort),

que les roues ne

décollent pas de la chaussée après

le passage d'un trou dans le

revêtement, par exemple (condition essentielle

de la tenue de route), que

la masse oscillante intermédiaire est plus faible

(d'où l'engouement

ancien pour les roues à rayons et le succès

actuel des roues en alliage

léger). Il faut noter que la notion de confort

est subjective : la plupart des

Européens préfèrent des suspensions

relativement fermes, à

l'amortissement critique, qui n'oscillent pas après

passage d'une

perturbation, alors que la plupart des Américains

préfèrent des

suspensions plus douces et moins amorties, bien adaptées

à des

revêtements routiers parfaits, mais qui sont génératrices

de nausées,

pour les passagers sensibles, lorsque la voiture est

utilisée sur des

routes médiocres.

À l'origine, les roues avant, directrices, étaient

montées, comme sur les

voitures hippomobiles, aux deux extrémités,

appelées fusées, d'un

essieu rigide sommairement suspendu, qui tournait globalement

par

rapport au châssis. Très vite, on s'aperçoit

qu'il est nécessaire, pour que

les roues restent pratiquement à la même

place par rapport à la

carrosserie et puissent être logées sous

des ailes, que l'essieu reste

parallèle à lui-même, les deux fusées

étant articulées sur lui. Les roues

arrière, motrices et non directrices, sont solidaires

d'un essieu coupé en

son centre par le pont arrière, recevant l'arbre

de transmission venant

des organes propulseurs (généralement situés

à l'avant). Les essieu x

sont suspendus par des ressorts à lames et amortis

par des

amortisseurs mécaniques à friction. Ces

ensembles sont fort lourds

surtout à l'arrière, et associent directement

chaque roue d'un train aux

perturbations subies par l'autre ; les performances des

suspensions

sont, de ce fait, médiocres. On commence par supprimer

l'essieu avant

et à suspendre chaque roue directement sur la

carrosserie ou le châssis

(roues dites indépendantes). Cela exige que chaque

fusée soit portée

par un ensemble déformable, qui peut être

soit un quadrilatère articulé

dont les côtés ont une longueur constante

(la carrosserie ou le châssis

en constituant l'un des côtés verticaux),

soit un triangle articulé

correspondant comportant un long côté vertical

télescopique (la

carrosserie ou le châssis en constituant un côté

quasi vertical rigide).

Dans le premier cas, la déformation du quadrilatère

sollicite un ressort

de suspension (à barre de torsion ou à

boudin) et l'amortisseur. Dans le

second, le côté télescopique est

précisément constitué par l'amortisseur

hydraulique lui-même, obligatoirement situé

dans l'axe d'un ressort à

boudin (suspension dite MacPherson). L'amélioration

de confort et de

tenue de route est telle qu'on cherche à appliquer

cette technique aux

roues arrière : on rend ainsi le pont arrière

fixe (non suspendu) et on le

relie à des roues indépendantes motrices,

par l'intermédiaire de joints

homocinétiques. On s'aperçoit alors que

les joints homocinétiques

ouvrent d'autres possibilités que celle de la

seule transmission du

mouvement à des roues oscillant verticalement.

C'est ainsi que naissent,

dans l'immédiat avant-guerre, les roues avant

indépendantes, à la fois

tractrices et directrices, qui se généralisent

en Europe dans les

décennies suivantes. Le seul inconvénient

de ces dispositifs est, parfois,

de permettre une trop grande inclinaison des carrosseries

vers l'extérieur

en virage rapide et serré ; on y a remédié

en rétablissant une certaine

réaction élastique modérée

entre les deux roues d'un même train, à

l'aide de barres antiroulis. L'ultime progrès

des suspensions a été de

réunir les fonctions de suspension et d'amortissement

dans un même

appareil. Un piston comprime de l'huile dans un cylindre,

l'huile

comprime elle-même un gaz assurant l'élasticité

du dispositif. Un

étranglement sur le circuit d'huile assure l'amortissement,

comme sur un

simple amortisseur hydraulique. Les suspensions correspondantes

sont dites oléopneumatiques. Elles sont toutes

capables de modifier la

hauteur de la carrosserie au-dessus du sol en parcours

tout terrain ou

pour franchir une zone inondée. En position normale,

elles ramènent

toujours à sa valeur moyenne la hauteur de la

coque, au droit de chaque

roue, par rapport au sol, quelle que soit la charge globale

du véhicule et

son déséquilibre éventuel (correction

automatique d'assiette). Elles

s'opposent ainsi notamment à l'apparition d'une

gîte vers l'extérieur, en

virage rapide, et les plus perfectionnées d'entre

elles sont même

capables d'imposer alors une gîte centripète,

analogue à celle que prend

une moto, formule qui constitue un facteur complémentaire

d'amélioration de la tenue de route.

La direction

L'engagement d'une voiture dans un virage est assuré

par braquage des

roues avant, généralement commandé

par une crémaillère transversale

horizontale, contrôlée par un pignon solidaire

du volant de direction.

Dans les voitures modernes, l'arbre reliant le volant

au pignon est brisé,

grâce à deux joints, et se replie sur lui-même

en cas de choc violent à

l'avant, évitant ainsi un type d'accidents très

graves autrefois (le recul d'un

arbre rigide défonçait la cage thoracique

du conducteur). La crémaillère

attaque elle-même, à ses deux extrémités,

des biellettes articulées qui

permettent les oscillations verticales des roues et assurent

la rotation

des fusées et des roues autour d'un axe approximativement

vertical. Pour

éviter tout glissement des pneumatiques sur le

sol, générateur d'usure et

de perte d'adhérence, il importe que les axes

des fusées des roues

avant ne restent pas parallèles, mais convergent

approximativement vers

un point situé sur l'axe des roues arrière,

qui devient ainsi le centre de

courbure commun des trajectoires de chacune des quatre

roues.

Quelques rares automobiles modernes à traction

avant possèdent un

train arrière autodirectionnel : la traction oblique

effectuée sur lui par la

coque en virage entraîne un très léger

braquage des roues arrière dans

le même sens que celui des roues avant et l'inscription

de la voiture

dans des courbes rapides s'en trouve encore améliorée.

Les automobiles militaires d'opération, de type

Jeep , et certains

véhicules civils utilitaires possèdent

un dispositif manuel de crabotage

des roues, normalement non motrices, pour pouvoir bénéficier

de quatre

roues motrices dans les passages difficiles (véhicules

dits 4 × 4 ).

Quelques rares voitures civiles sont maintenant équipées

de quatre

roues motrices en permanence. On en attend une amélioration

générale

de l'adhérence sur route glissante : on manque

toutefois de recul pour en

juger l'efficacité.

Les conducteurs européens préfèrent

généralement des directions

relatives franches, avec lesquelles il n'est pas nécessaire

de donner de

nombreux tours de volant pour assurer le braquage complet.

Les

utilisateurs américains préfèrent

généralement des directions plus

démultipliées, ce qui ne se justifie guère,

car les directions de leurs

voitures sont toutes assistées par un servomoteur

hydraulique, ce qui

supprime tout effort sur le volant (à l'exception

de l'effort résiduel de

sensibilité que l'on maintient volontairement).

Cette habitude résulte

sans doute d'anciennes traditions qui se sont établies

avant la

généralisation de l'assistance. Les voitures

européennes sont

couramment équipées de la direction assistée,

mais celle-ci n'est pas

encore répandue sur les véhicules les plus

légers.

Le freinage

Il est assuré à l'arrêt par un dispositif

mécanique commandé, depuis

l'habitacle, par un levier manuel à encliquetage,

appelé frein à main .Ce

dispositif agit généralement sur un train

de roues ou sur l'arbre de

transmission, entre moteur et roues motrices, lorsque

celui-ci existe.

Dans les voitures à boîte de vitesses automatique,

un second dispositif

provoque le blocage mécanique de la boîte

à l'arrêt. Le freinage en

marche est assuré par un dispositif hydraulique

actionné par une pédale

(pédale centrale dans les voitures classiques),

qui agit sur des

servomoteurs commandant les organes de freinage de chacune

des

quatre roues. Autrefois, ces organes étaient constitués

d'un tambour

cylindrique solidaire de la roue, sur la surface interne

duquel venaient

s'appliquer deux mâchoires fixes portant des matériaux

de friction,

mâchoires que le servomoteur écartait. Ils

ont été remplacés par des

freins à disques, que les servomoteurs font pincer

par des mâchoires

comportant des dispositifs de frottement périphériques

appelés

plaquettes de friction. Certains véhicules possèdent

toutefois des freins

à disques sur le train avant et des freins à

tambour sur le train arrière, où

les efforts de freinage sont moins importants. L'efficacité

des freins, en

usage prolongé, est réduite par l'échauffement

(diminution à chaud du

coefficient de frottement du matériau de friction

sur l'acier). Les freins à

disques sont moins sensibles à l'échauffement

que les freins à tambour,

surtout s'ils sont artificiellement ventilés,

ce qui est le cas du train avant

de certaines voitures puissantes et rapides. Ils sont

également plus

faciles à entretenir (le changement des plaquettes

est aisé, alors que le

changement des garnitures de frottement des mâchoires

de freins à

tambour est une opération longue et coûteuse).

Ils sont enfin plus légers,

ce qui améliore les performances de la suspension.

Le freinage hydraulique centralisé délivre

un effort de freinage équilibré

sur les roues droites et sur les roues gauches. Il comporte

un dispositif

limitant l'effort sur les roues arrière, qui doivent

freiner moins que les

roues avant, sous peine de commencer à glisser.

L'équilibrage des

efforts ne suffit pas, cependant, à garantir l'équilibrage

des effets : l'usure

des éléments de friction peut être

dissymétrique et, surtout, le coefficient

de frottement entre une roue et la route peut être

différent pour chacune

des quatre roues. Un freinage brutal risque d'entraîner

le blocage d'une

ou de plusieurs roues avec, comme conséquence,

une perte

d'adhérence qui diminue l'efficacité globale

du freinage, engendre un

dérapage latéral, annule l'effet de la

direction s'il se produit sur les roues

avant. D'où la faveur de plus en plus grande que

rencontrent les

systèmes antibloquants (ABS ) qui contrôlent

en permanence la vitesse

des quatre roues grâce à des capteurs électroniques

à impulsion,

détectent en temps réel le ralentissement

relatif d'une ou de plusieurs

roues et relâchent alors immédiatement l'effort

de freinage sur le ou les

servomoteurs concernés. Il est ainsi possible

de maintenir la voiture sur

sa trajectoire, même par freinage intense sur route

glissante, tout en

maintenant l'intensité maximale du freinage et

l'efficacité de la direction.

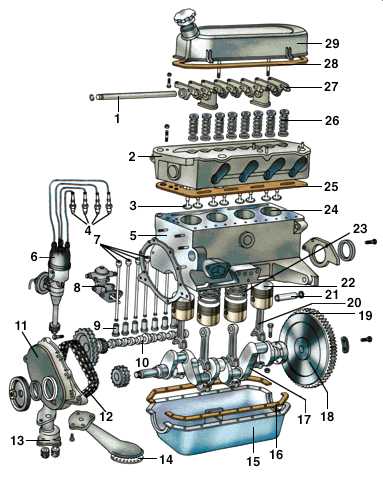

Le moteur

Vue éclatée d'un moteur à

explosion.

(c) IGDA

1) Axe des culbuteurs ; 2) culasse ; 3) soupapes ; 4) bougies

; 5) bloc ; 6)

allumeur; 7) tiges de commande des culbuteurs ; 8) pompe

à essence ;

9) poussoirs ; 10) arbre à cames ; 11) carter

de distribution ; 12) chaîne

de distribution ; 13) pompe à huile ; 14) crépine

de pompe à huile ; 15)

carter d'huile ; 16) joint de carter ; 17) vilebrequin

; 18) volant moteur ; 19)

couronne dentée entraînée par le

démarreur ; 20) bielle ; 21) axe de

piston; 22) piston ; 23) segments ; 24) cylindre ; 25)

joint de culasse ; 26)

ressorts de soupapes ; 27) culbuteurs ; 28) joint de

cache-culbuteurs ;

29) cache-culbuteurs.

Le

moteur alternatif à combustion interne

Concurrencé depuis les origines par le moteur électrique,

puis par les

moteurs à explosion rotatifs, et enfin par les

moteurs à turbines à gaz, le

moteur alternatif à combustion interne (à

explosion ou Diesel) a atteint un

si haut niveau de qualité, dans une technique

de base séculaire, qu'il n'a

pu, jusqu'à présent, être détrôné.

Quelques rares utilisations de moteurs

alternatifs à deux temps ont maintenant disparu.

Tous les autres sont à

quatre temps et à quatre cylindres au minimum

(quelques réalisations

comportant deux cylindres à plat ont également

disparu).

Le moteur le plus répandu est le moteur à

quatre cylindres en ligne

refroidi par eau, comportant un temps moteur par tour,

et présentant un

ordre d'allumage 1-3-4-2. Son couple n'est pas suffisamment

régulier et

il doit être doté d'un volant d'inertie

important, peu favorable aux très

fortes accélérations. Son équilibrage

mécanique est médiocre et il

engendre des vibrations. Son couple moyen décroît

assez rapidement,

au-dessous de la vitesse pour laquelle il est maximal,

ce qui limite sa

souplesse à bas régime. Mais il est robuste,

simple à fabriquer, bon

marché, et il a reçu de si nombreux perfectionnements

qu'il s'impose sur

toutes les voitures qui ne sont pas haut de gamme. Il

existe quelques

moteurs à quatre cylindres à plat, refroidis

par air, qui sont

mécaniquement un peu mieux équilibrés,

mais qui ne se sont pas

imposés. Une grande amélioration est obtenue

avec les moteurs à six

cylindres, soit en ligne, soit, de préférence,

en V (deux rangées de trois

cylindres en ligne, inclinées l'une par rapport

à l'autre, utilisant le même

vilebrequin). Les Américains, quant à eux,

sont fidèles au moteur à huit

cylindres en V, plus complexe, mais qu'ils ont perfectionné

pour équiper

leurs automobiles de séries à prix compétitifs.

Ils en recherchent

essentiellement le silence et la remarquable souplesse

à bas régime, le

couple de ces moteurs variant peu dans une très

large plage de vitesse.

Le turbocompresseur

Les perfectionnements les plus récents apportés

aux moteurs à

combustion interne portent sur : leur vitesse de rotation

; le taux de

remplissage de leurs cylindres, lié à la

perte de charge dans les

soupapes d'admission et d'échappement, surtout

à bas régime, et qui

incite à multiplier le nombre des soupapes par

cylindre ; la

suralimentation éventuelle par un groupe turbocompresseur

(ou turbo ),

entraîné par l'énergie résiduelle

disponible sur les gaz d'échappement. Il

faut toutefois insister sur le fait que le seul avantage

du turbo est de

permettre à un moteur donné de produire

une puissance plus

importante. Mais il n'améliore pas le rendement

de ce moteur et le

dégrade même légèrement. Le

débat reste vif, actuellement, dans les

services techniques des constructeurs de voitures haut

de gamme, entre

les partisans de moteurs atmosphériques plus gros

et les partisans de

moteurs suralimentés par turbo, ces derniers étant

souvent encouragés

par les services commerciaux, pour lesquels le label

" turbo " est un

argument de vente.

En ce qui concerne les seuls moteurs à explosion

, ils ont reçu quelques

perfectionnements complémentaires spécifiques,

avec le remplacement

du carburateur par l'injection d'essence, dite indirecte,

dans les tubulures

d'admission, et avec la généralisation

de l'allumage électronique, sans

pièces mobiles, susceptible d'être automatiquement

optimisé en

fonction de nombreux facteurs, comme la vitesse de rotation

du moteur,

son régime d'alimentation, etc.

Le refroidissement

dit à l'eau de presque tous ces moteurs est en

fait assuré par un circuit

fermé étanche d'une solution aqueuse renfermant

des additifs

anticorrosion et de l'antigel . Le liquide de refroidissement

se réchauffe à

l'intérieur même du bloc-moteur. Il est

ensuite pompé à la partie

supérieure d'un échangeur eau-air composé

de tubes d'eau verticaux,

ailetés côté air, appelé radiateur,

et - après refroidissement - retourne au

moteur. Son débit est contrôlé par

un thermostat à action directe, situé à

la sortie du bloc-moteur, qui ferme le circuit, à

froid, pour accélérer la

mise en température du liquide, au démarrage,

jusqu'à sa température

optimale voisine de 100 o C, et qui s'ouvre ensuite pour

maintenir

constante cette température. La circulation d'air

dans le radiateur est

assurée, sur route, par le seul déplacement

de l'automobile et, à basse

vitesse ainsi qu'à l'arrêt, par un ventilateur

qui se met en marche, sous la

commande d'un thermostat électrique, lorsque la

température du fluide

refroidi devient trop élevée. Une dérivation

sur le circuit d'eau chaude

alimente un radiateur secondaire, affecté au chauffage

de l'habitacle.

Tous ces moteurs sont à démarrage électrique,

grâce à un démarreur

alimenté par une batterie, qui dessert tous les

autres équipements

électriques de bord et qui est, elle-même,

rechargée par un alternateur

entraîné par le moteur (par l'intermédiaire

d'un redresseur).

Le régime de ces moteurs est commandé par

une pédale, l'accélérateur,

qui agit sur un volet placé dans la tubulure d'admission

du mélange

air-essence (moteurs à carburateur) ou dans la

tubulure d'admission

d'air des moteurs à injection (à essence

ou Diesel) et qui, dans ce

dernier cas, contrôle également le débit

de la pompe d'injection.

Les gaz d'échappement

libérés sous pression résiduelle

non négligeable au moment de

l'ouverture des soupapes d'échappement, traversent

éventuellement la

turbine d'un turbocompresseur, et vont se détendre

ou achever leur

détente dans un pot d'échappement , capacité

cloisonnée servant

d'amortisseur sonore, avant d'être rejetés

à l'arrière du véhicule. Ils

contiennent divers produits polluants : oxyde de carbone

, oxydes d'azote

imbrûlés, produits de dégradations

des antidétonnants

organométalliques (plomb tétraéthyle),

etc., qui induisent des nuisances

sévères en zone urbaine. L'abandon progressif

des additifs

organométalliques permet de généraliser

les pots catalytiques, qui

complètent la combustion des imbrûlés

et de l'oxyde de carbone, et

détruisent en partie les oxydes d'azote.

Autres types de

moteur

En concurrence avec le moteur alternatif, le moteur rotatif

Wankel a

remporté un vrai succès d'estime en raison

de son extrême ingéniosité.

Mais il s'est révélé définitivement

handicapé par l'impossibilité de

maîtriser correctement les problèmes d'étanchéité

entre son rotor

tournant et son stator. Il a, de ce fait, aujourd'hui

disparu des applications

commerciales. L'avenir de la turbine à gaz, quant

à lui, dépend

essentiellement de l'aptitude des constructeurs à

mettre au point un

échangeur de chaleur très efficace, mais

très compact, entre les gaz

d'échappement très chauds (à la

pression atmosphérique) et l'air

d'alimentation de la chambre de combustion (à

environ 12 bars). Ils n'y

sont pas encore parvenus, mais certains bureaux d'études

y travaillent

très activement. En cas de succès, la transmission

aux roues se fera

vraisemblablement par l'intermédiaire d'une génératrice

électrique de

courant continu particulière, tournant à

la vitesse de la turbine, et

alimentant un moteur individuel par roue.

Les voitures électriques à accumulateur

constituent un domaine qui n'a

jamais été abandonné depuis les

débuts de l'automobile. Malgré

l'extrême lourdeur des accumulateurs, le Belge

Camille Jonatzy

construisit en effet, en 1899, un engin capable de monter

à plus de 100

km/h et de rouler quelques minutes, mais aucune réalisation

ne suivit.

De décennie en décennie, quelques nouveaux

prototypes furent

expérimentés. Mais un regain d'intérêt

se manifeste de nos jours, en

grande partie suscité par la nécessité

de réduire la pollution

atmosphérique dans les grandes villes. L'amélioration,

bien qu'encore

modeste, des accumulateurs a permis de construire des

voitures,

affectées à des services municipaux ou

à des services publics, qui

n'exigent qu'une utilisation strictement urbaine, et

n'imposent pas de

longs parcours interurbains. Les perspectives actuelles

d'évolution des

accumulateurs sont, par ailleurs, assez prometteuses.

D'intéressants projets de véhicules électriques

urbains banalisés

s'initient, véhicules que l'on pourrait " emprunter

" grâce à une carte

d'abonnement, dans de nombreuses stations où ces

véhicules se

rechargeraient automatiquement par induction, sans établissement

d'aucune connexion électrique matérielle,

dès l'instant où ils y auraient

été déposés.

Il existe enfin, au Japon, un projet futuriste d'un véhicule

électrique " dual "

combinant, en ville, une alimentation de ses moteurs

par accumulateurs

et, sur route, une alimentation de ces mêmes moteurs

par une

génératrice entraînée par

une turbine à gaz. Sur route, cette génératrice

rechargerait également les accus pour permettre

une utilisation urbaine

momentanée du véhicule. En usage urbain

prolongé, les techniques de

recharge classiques resteraient appliquées.

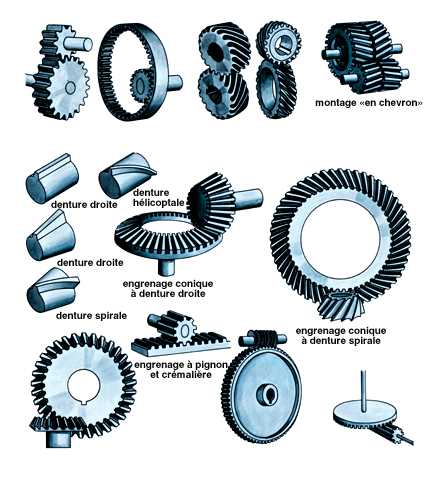

La transmission

La transmission de la puissance du moteur aux roues se

fait,

classiquement, par l'intermédiaire :

- d'un embrayage à friction, normalement

en prise sous

l'action de ressorts, mais que

l'on peut libérer par l'action sur

une pédale, dite d'embrayage

, qui est la plus à gauche des

trois pédales habituelles

(accélérateur, freins, embrayage) ;

- d'une boîte de vitesses mécanique

à plusieurs rapports

avant et un rapport arrière,

qui permet de maintenir le moteur

dans une plage de vitesse de

rotation qui lui convient (dans

laquelle, en particulier, la

valeur de son couple est

suffisante), quelle que soit

la vitesse du véhicule ;

- d'un arbre de transmission éventuel

si le moteur est à l'avant

et les roues motrices à

l'arrière ;

- d'un pont comportant un renvoi d'angle

entre l'axe de l'arbre

de transmission et celui des

roues, pont qui comporte un

différentiel incorporé,

permettant aux deux roues motrices de

ne pas tourner à la même

vitesse, si la voiture est engagée

dans un virage. Lorsque le moteur

est à la hauteur des roues

motrices (tout à l'avant

ou tout à l'arrière), le renvoi d'angle et

le différentiel sont

généralement incorporés dans le carter de

la boîte de vitesses.

Les véhicules à quatre roues motrices

possèdent toujours un

arbre de transmission, deux

différentiels de pont

et un différentiel d'arbre.

Les boîtes de vitesses mécaniques comportent

un arbre d'entrée et un

arbre de sortie coaxiaux et un arbre intermédiaire

décalé, entraîné en

permanence par l'arbre d'entrée (par l'intermédiaire

d'un couple

d'engrenages). Cet arbre intermédiaire porte autant

d'engrenages qu'il y

a de rapports (généralement quatre ou cinq

rapports avant et un rapport

arrière), moins un. Chacun de ces engrenages entraîne

un engrenage

homologue monté fou sur l'arbre de sortie (ils

tournent librement sur lui,

sans l'entraîner). Un engrenage intermédiaire

est inséré, pour le rapport

arrière, entre l'engrenage de l'arbre intermédiaire

et celui de l'arbre de

sortie. L'arbre de sortie porte également des

baladeurs qui tournent avec

lui tout en pouvant coulisser axialement grâce

à des cannelures.

L'enclenchement d'un rapport se produit, après

avoir débrayé pour

désolidariser du moteur l'arbre d'entrée

et l'arbre intermédiaire, en

faisant coulisser l'un de ces baladeurs. Dans un premier

temps, il vient

frotter sur le flanc d'un engrenage fou. Il en résulte

une synchronisation,

avec l'arbre de sortie, de cet engrenage, et, par son

intermédiaire, de

l'arbre intermédiaire et de l'arbre d'entrée.

Dans un deuxième temps, le

baladeur se crabote définitivement sur l'engrenage

synchronisé. Il est

alors possible de relâcher la pédale d'embrayage

et de rétablir la

continuité moteur-roues sur le rapport choisi.

On économise un train

d'engrenage en prévoyant un baladeur particulier

qui synchronise puis

crabote directement l'arbre d'entrée sur l'arbre

de sortie (prise directe).

Les baladeurs sont à simple ou à double

effet : dans ce dernier cas, ils

synchronisent un rapport en coulissant dans un sens,

et un autre rapport

en coulissant dans l'autre sens. Les baladeurs sont commandés

par

des fourchettes, engagées dans une gorge à

leur périphérie, fourchettes

solidaires de coulisseaux glissant sur des tiges lisses

fixes. Au point

mort de la boîte, tous les baladeurs sont en position

neutre et tous les

coulisseaux (3 ou 4 généralement) sont

à côté les uns des autres,

alignés sur une droite perpendiculaire aux arbres.

Le levier de

changement de vitesse, articulé sur une rotule,

peut se déplacer

latéralement et engager son extrémité

inférieure dans des rainures

usinées à la partie supérieure de

chaque coulisseau. Lorsqu'un

coulisseau a ainsi été sélectionné,

il suffit de pousser le levier en avant

ou de le tirer en arrière, pour faire reculer

ou avancer le coulisseau

correspondant, sa fourchette, le baladeur, et enclencher

ainsi un rapport.

Un tel dispositif interdit de sélectionner un

autre baladeur, avant d'avoir

ramené le précédent au point mort.

Les boîtes de vitesses mécaniques sont de

plus en plus concurrencées

par les boîtes de vitesses automatiques, qu'elles

ont même totalement

supplantées aux États-Unis. Les boîtes

automatiques sont, le plus

souvent, des boîtes classiques à trois vitesses,

automatiquement

télécommandées, en fonction de la

vitesse du moteur et de la puissance

qui lui est demandée. L'embrayage mécanique

et sa pédale sont

supprimés et remplacés par un coupleur

hydraulique. Un sélecteur

manuel de commande comporte deux positions principales

: marche

arrière et conduite normale. En conduite normale,

lorsque la voiture est

arrêtée et que le moteur tourne au ralenti,

le coupleur ne transmet aucun

couple appréciable. Il suffit d'accélérer

progressivement le moteur pour

démarrer la voiture et l'accélérer,

jusqu'à ce que la commande

automatique passe la vitesse suivante, etc. Pour assurer

une forte

accélération, par exemple pour dépasser

un camion, il faut écraser la

pédale d'accélérateur, ce qui provoque

une rétrogradation immédiate à la

vitesse inférieure. Le sélecteur possède

également une position de

blocage en stationnement (il suffit, par exemple, d'enclencher

simultanément deux rapports différents,

ce qui est impossible dans une

boîte mécanique), et une ou deux positions

de verrouillage sur le premier

et le deuxième rapport, positions utilisées

uniquement à basse vitesse,

dans des passages particulièrement difficiles.

Les différentiels attaquent les deux demi-arbres

entraînant

respectivement les roues motrices droite et gauche, par

l'intermédiaire

de deux engrenages coniques, ou planétaires, montés

à leurs

extrémités. Ces deux planétaires

sont placés à l'intérieur d'une cage

rotative solidaire du mouvement à transmettre,

provenant du moteur.

Cette cage porte plusieurs engrenages coniques, ou satellites,

en prise

avec les planétaires (leurs axes sont perpendiculaires).

Lorsque la cage

tourne et que la voiture est engagée en ligne

droite, l'ensemble constitué

par la cage, les satellites et les planétaires

se comporte comme un

ensemble monobloc : les satellites suivent le mouvement

de la cage

mais ne tournent pas sur eux-mêmes, les deux planétaires

tournent à la

même vitesse. Si la voiture s'engage dans un virage,

les trajectoires

suivies par les deux roues motrices sont différentes

et leur adhérence

sur le sol les oblige à tourner à des vitesses

également différentes. Les

satellites tournent alors sur eux-mêmes. Le mouvement

de la cage est

toujours transmis aux planétaires, mais la rotation

des satellites permet

d'adapter le dispositif aux vitesses de rotation différentes

des roues, dont

la moyenne arithmétique reste alors égale

à celle de la cage.

L'inconvénient principal d'un tel dispositif est

que la perte d'adhérence

d'une roue (patinage ) entraîne l'immobilisation

du véhicule. La roue qui

patine accélère, en effet, jusqu'au double

de la vitesse de la cage, et la

roue qui ne patine pas s'arrête. Cela explique

l'apparition, surtout chez

des véhicules destinés à des conditions

d'utilisations difficiles, de

différentiels plus complexes qui, en cas de début

d'accélération

intempestif d'une roue, sont autobloquants.

Voir aussi : http://www.webencyclo.fr/

(c) Editions Atlas

1999

WACS

L'automobile Classique et

sportive

"Technique" : http://www.motorlegend.com/wacs/vrac/edefault.htm

Panhard Bars: The Rest of

the Story!

La

barre Panhard aux États-Unis

|